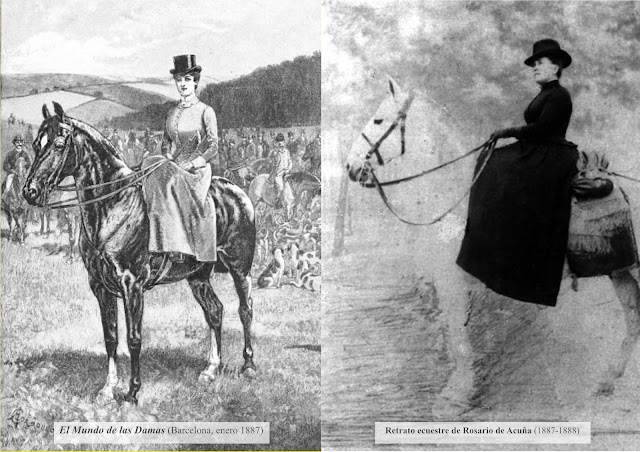

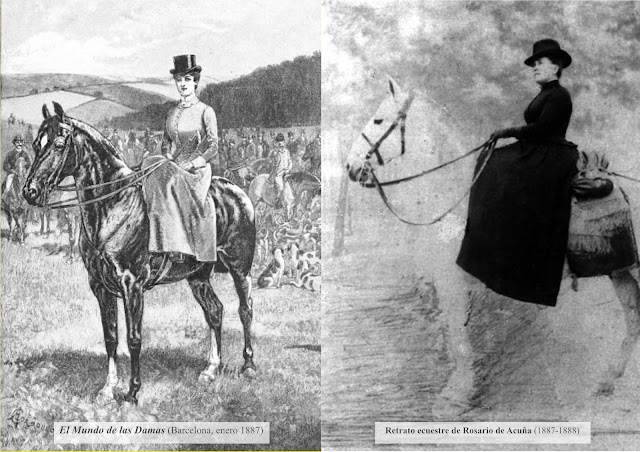

215. Amazona

215. Amazona

Años ochenta del siglo diecinueve; una desconocida mujer se aproxima a las primeras casas de una apartada aldea gallega. Los aldeanos «se paran atónitos sin explicarse cómo me sostengo sobre mi silla inglesa...

Eres, si no me falta la cabeza,

un ilustre barón de la nobleza:

de esos que mira el pensamiento mío

como un castigo de la humana raza,

que debieran estar, ¡no desvarío!

encerrados con grillos y mordaza.

No te asombres; que al ver el poderíoque ostentáis en la guerra o en la caza,

pienso ver entre lanzas y bridones

cuadrillas de asesinos y ladrones.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

¡La castísima Virgen profanada,

robado el viajero en su camino,

sin honra el artesano en su morada,

vilmente asesinado el peregrino,

hechos son, que grabados en la historia,

cubrirán de baldón vuestra memoria!

Del drama Rienzi el tribuno

Cada vez descubriendo una nueva belleza de perspectiva, caminábamos hacia La Cañiza, cuando en una revuelta del camino, Gabriel, que a pesar de sus años, o acaso por causa de ellos, posee una vista de águila me dijo que veía en un cerrete lejano, una mole parecida a un torreón. Avanzamos más aprisa deseando descubrir la realidad de aquel nebuloso panorama, y cuando ya mis ojos pudieron medir la distancia, vi sobre un pequeño monte las ruinas de un edificio antiguo. Estaría a unos tres kilómetros de nuestra ruta y decidí visitarlo. Las nueve leguas de jornada marcadas kilométricamente en mi itinerario de aquel día no fueron impedimento a mi decisión, que si bien es verdad que el otoño acortaba las horas de luz, llevábamos vencida una buena parte del camino y aún el sol no había cruzado el meridiano. Sin más pensarlo, doblamos la esquina de un caserío, por un estrecho camino de carreta, preguntando a un rapacillo que guardaba una rubia vaca si aquella era la senda para llegar al castillo. Contestó afirmativamente el pequeño, mirando con asombro, y casi espanto, nuestras cabalgaduras, como si dudase de que siendo tan grandes pudieran subir por aquellas escapadas. La expresión de su semblante me avisó de que era menester entablar un diálogo con mi yegua, pues ya sabe el lector cuán útiles me fueron siempre estas alocuciones con el inteligente animal, que en fuerza de llevarme cuatro meses sobre sus lomos ha llegado a identificarse conmigo de una manera pasmosa. En efecto, con el tono de voz más afectuoso que me fue posible armonizar con su pasito menudo de andadura, me dirigí a ella, que me entendió enseguida. Sus inteligentes orejas, siempre dirigidas en sentido contrario la una a la otra, pues camina como un ser verdaderamente sabio, con atención hacia el pasado en igual proporción que hacia el porvenir, se volvieron las dos rectamente hacia mis palabras, como si todo su entendimiento se aplicase a mis exhortaciones y un cabeceito especial que mi mano siente transmitido por las riendas, me probó que se encontraba acorde con mi voluntad.

–Mira, chiquita, es menester que me subas allá arriba: esa cuestecilla insignificante, pero molesta porque está convertida en un torrente con las lluvias pasadas, no es digna de mis plantas, habituadas a montear las sombrías de Sierra Madrona en pos de los jabalíes y de los venados. Tú tienes buenos cascos y, aunque ya algo vieja, sientes en tus venas la buena sangre de raza de tu famosa ganadería, y sabes tener arranques, como si aún pastases de potra en las dehesas de Aranjuez. Conque vamos allá arriba y no me andes con melindres, porque no quiero mojarme los pies ni perder tiempo en saltar sobre las piedras de la calzada; muy rodadizas andan éstas, ya lo veo, pero tú lleva un poco de cuidado, yo te ayudaré otro poco, y vamos andando.

«Conforme», me dijo en su elocuente lenguaje. Y pisando con tiento, y resoplando porque mi mano no la dejaba avanzar según su brío, en menos de treinta minutos me llevó al mismo pie del murallón derruido, hasta el punto que, desde el estribo, salté sobre el adarve. Un pedacito de pan, después de quitarle el freno para que pastase en el matorral, fue el premio otorgado, que lo recibió como siempre, dándome cariñosos restregones en las manos.

Gabriel caminó más despacio; ya se sabe la diferencia de nuestras monturas y la Castaña no subía a gusto ni convencida por aquella senda. Al fin llegó y, aunque mohína y sudorosa, no le pareció mal el pienso que la esperaba al lado de su compañera, y ambas comenzaron a ramonear aliagas del monte.

–Vamos arriba –le dije a Gabriel que me andaba buscando alrededor de la muralla, mucho más abajo de lo que estaba.

Me volví hacia el castillo y ambos entramos por la portería atravesando el patio de armas, y llegando al pie de la torre del homenaje, sobre un montón de piedras desprendidas de los muros, cubiertas de musgos y de hiedras, y sirviendo con sus resquicios de resguardo a las raíces de esbeltos laureles: la torre se erguía, casi entera por sus cuatro ángulos, con alguno de sus cubos y varias de sus almenas intactas, y su arrogancia de granito, invencible ante los embates del tiempo. «¡Hola, hola, qué derecha estás aún! ¡Parece que no tienes ni tacha ni miedo, hermoso nidal de aguiluchos fenecidos!» Así dijo mi pensamiento mientras contemplaba aquella obra de la arquitectura de la fuerza. Como si allá, desde las honduras de los años, brotase la protesta de mis palabras, un boquete, abierto por haberse derruido algunos sillares de un lienzo de pared, me mostró el interior de la torre, lóbrego, hueco, relleno de hacinadas piedras, sobre las cuales la vida de la naturaleza, de ese señorío siempre poderoso, siempre invencible y siempre joven, había desplegado su manto de helechos y de zarzas.

El sello indestructible de Dios había marcado aquel recinto cuadrado, donde en un tiempo se cerró la satánica soberbia de una raza feroz, que tomando a la humanidad como medio, había pisado las cervices de su prójimos con los bárbaros derechos del feudalismo.

El aspecto general de estas ruinas es la imagen del general aspecto de las clases privilegiadas en la época presente: por fuera aún están derechitas; desde lejos parecen algo; cuando se las ve entre los relumbrones de sus preseas, acicaladas, compuestas, retocadas, llenas de blasones y penachos, tiene una severidad de líneas que impone; cuando se las contempla en sus salones, –dorados, brillantes, llenos de las chucherías nimias del arte moderno, y de las suntuosidades pretenciosas del arte antiguo, y se las ve culebreando con esas monerías de la ilustración a patrón, perfilada, relamida, rutinaria, con ribetes de naturalismo, pero siempre falsa y vana, lo mismo cuando denigra que cuando enaltece; entonces, cuando se les ve así, con estos prestigios de forma que conservan maravillosamente, transmitiéndose, si no por la sangre, por la educación que dan a su progenie, parece que aún son algo y los ojos que no miran sino el exterior aún se deslumbran ante la aparatosa prosopopeya de estas ruinas. Pero así que se mira adentro, están como los torreones de sus castillos, llenas de maleza y de escombros; sin derechos más que para el aparato, sin distingos más que entre los vanidosos, esconden debajo de los rimbombantes escudos el moho de cien y cien generaciones hundidas, por las garras de todos los vicios, en las bajezas de lo inútil y de los despreciable.

Salté sobre el murallón, y antes de montar para emprender la bajada, me volví hacia la enhiesta torre; por un efecto de óptica de la imaginación, me figuré que sobre los flancos de la montaña se apiñaba la muchedumbre que sigue nuestro pensamiento con entusiasmo no fingido, y que alzándose bravamente contra el pasado, bien que con lentitud, está minando con sus resistencias heroicas los últimos restos de todas las tiranías, encastilladas con buenas provisiones de boca y guerra, tras un montón de inocentes y otro montón de malvados.

Creyendo o, mejor dicho, sintiendo que me escuchabais vosotros los que de buena fe estabais a nuestro lado, me volví sobre la muralla, y como si realmente me oyeseis, una increpación borboteando en cien frases surgió de mis labios, yendo a repercutir sus acentos sobre los escuetos muros de la erguida torre. «¡Ya caerás, resto podrido donde se refugiaron todos los errores de la soberbia y todas las iniquidades de la ignorancia! ¡Ya no eres ni la sombra de lo que fuiste!, ¡sin embargo, tus piedras aún no están desmenuzadas...! Como la hidra de cien cabezas que con una sola que conserve tiene virtud para reproducirlas todas, así tú, símbolo del predominio de las razas, conservas en tu monstruoso cuerpo un germen de potenciabilidad, pronto a surgir con violencia inaudita para servir de rémora al engrandecimiento de la especie; entre las grietas de tus ruinas aún hay raíces que es menester arrancar de cuajo, si hemos de dejar a la vida ancho terreno para desarrollarse con toda plenitud.

Esos pueblos, esas aldeas, esos caseríos que se extienden a tus plantas, ya no son tus siervos, es cierto; va no puedes colgar en tus almenas al pobre hijo de la plebe por el solo delito de no doblar la rodilla en tu presencia; ya no puedes llevar al lecho de tus señores a la desposada súbdita que tuvo la desgracia de nacer hermosa; pero en esas aldeas, en esos pueblos, en esos caseríos, aún se refleja tu fatídica sombra, que al tributo de sangre y de honra que les obligaste a pagar, ha sucedido un tributo de trabajo tan áspero y rudo, que apenas las humanas fuerzas pueden sobrellevarlo. Sobre los derechos de tus tiranías derrocadas para siempre como tus murallas, se alzan los derechos de represalia que esquilman a fuerza de exacciones el peculio del desdichado pueblo, y como reguero de iniquidades, por encima de las huellas de los bárbaros privilegios, se ha extendido la semilla de las arbitrarias contribuciones; bajo el amparo de tus ruinas fatídicas, aún no hundidas en el abismo, se han cobijado otros poderes casi tan temibles como los tuyos, porque deslizándose mansamente sin pretensiones de abolengo, extienden una red formidable sobre las conciencias, red que matando en ellas toda capacidad de acción voluntaria, las hacen caminar encadenadas entre fanatismos y supersticiones, que las condenan una imbecilidad moral degenerante e impía.

¡Atiende, torreón, que surgiste en mi camino como avisándome con tu sombría silueta de lo peligroso de mi jornada! ¡Te habla una nieta de próceres ilustres, que sobre los cien dones que la legaron sus antepasados ha extendido una clámide de purezas rompiendo los pergaminos de su estirpe ante la memoria de la vida de su padre, que trocó por todas las noblezas de jerarquía y todas las excelencias de apellido, la nobleza del corazón y la excelencia del entendimiento, ciñéndose la doble diadema de honrado y de inteligente, cuyos florones religiosamente guardados, no los cambiaría hoy su hija por el trono más poderoso de la tierra!... ¡Manes de los que ya no podéis ser míos, porque entre vosotros y yo se ha consumido una vida entera de virtud y trabajo! ¡Levantaos de vuestros lechos de piedra, que hicisteis labrar con suntuosidad inaudita asalariando el arte para comprar a peso de oro la inmortalidad de vuestra figura al dejarla tendida por el cincel sobre vuestros sarcófagos! ¡Levantaos, guerreros, duques, obispos, condes, abadesas y magnates, y atended, que pura hablaros frente a frente recabo por un solo instante mi derecho do levantar bandera señorial sobre el coronado escudo de mi casa! ¡La adarga que en cien combates os sirvió de defensa contra las huestes de los almorávides, hoy la empuña mi mano en afilado acero transformada! ¡Luchad contra ella si os atrevéis! ¿Sabéis a quién defiende? ¡A vuestros siervos, a vuestras víctimas, a los vejados, a los oprimidos! ¿Sabéis por qué los defiende? Porque no late la vida en sus fibras sino buscando lo más alto, lo más puro, lo más perfecto, y vosotros, con toda la escala de vuestras grandezas pasadas y presentes, habéis sido como bloques de hierro pesando sobre todas las alturas, y todas las purezas y todas las perfecciones!...

He ahí a ese pueblo, a esa canalla, única calificación que el alma de vuestras instituciones ha encontrado para designar a los sencillos y a los humildes, ¿lo veis? ¡Pues ya sube!, ¡ya avanza!, ¡los últimos restos de violencias que dejasteis a vuestro paso, ya se bambolean ante sus ímpetus: la aurora del siglo XIX arrancó el árbol de la secularización del privilegio, y en el ocaso de este mismo siglo, tal vez se descuajen las últimas raíces que aún pugnan por retoñar con devastadora savia, bebida a costa de humillaciones inusitadas en las aras de un dogma que conduce la razón a la estupidez, y la virtud al egoísmo!

Así como mi planta huella estos desmoronados muros de vuestros lares, la gran ola de la vida del racionalismo huella con su poderoso ímpetu todos los alardes de supremacías, y es en vano que se alcen clamores de raíces heridas; en los horizontes de la existencia del hombre ya surgen ideas más sintéticas del derecho y aspiraciones más perfectas del deber. Todos los tesoros, reunidos en un solo platillo, no llegarán a pesar en la balanza de las sociedades futuras lo que una sola hora de trabajo, reconocido como de doble utilidad para la especie y el individuo; y cuantas distinciones pretendan acumular las demencias de la vanidad, no producirán una sola vibración armónica en los sublimes acordes que levanta la Naturaleza sobre la redondez del planeta. El concepto de una felicidad más completa ha palpitado ya, con impulsos fecundos, en el seno de la gran familia humana, y los últimos de sus hijos ya comienzan a mirar a los primogénitos, no como escogidos para reinar, sino como sujetos a obedecer... Poco importa que las impaciencias de los esperanzados en ganar pronto la batalla arrollen nuestras vidas, ¡quién sabe! En las venas de todas nuestras generaciones actuales hay sangre impura, creada por arbitrariedades de la fuerza, a costa de martirios y de lágrimas; ¡acaso sea preciso que en la senda de la nueva civilización queden las gotas de esa sangre como testimonio de que la justicia ha sido satisfecha.

Un jirón de niebla, rodando desde la cumbre de la montaña, bajó a envolverme y disipó con sus dobleces aquel espejismo del alma que no quisiera abandonar la tierra sin ver en su patria desarrollada la esencia de la vida moderna, palpitando en las ciudades y en las aldeas con hechos garantidos por las leyes y por las costumbres. Como se despierta de un venturoso sueño, así despertó la imaginación de aquella escena, en que una hueste de siglos amontonaba monstruosidades y grandezas detrás de algunos escuetos sillares intentando oponer sus legiones de esqueletos, de pergaminos y de polvo, a esta muchedumbre viva y enérgica, trémula de amor y de entusiasmo, que nuestro siglo presenta en línea de batalla, dándole por caudillo la ley de la Naturaleza, y por bandera de juramento las ciencias exactas.

—Vamos ya —me dijo Gabriel que había terminado de embridar las yeguas y las traía por entre los laureles, las zarzas y las aliagas, al sitio donde me encontraba. Lancé una última mirada a las solitarias ruinas y, apoyándome en un brazo de hiedra que colgaba sobre el murallón, salté sobre la montura, comenzando a bajar la resbaladiza. Al dar la última revuelta al pinar que rodea el cerrete, nos cruzamos con un campesino que llevaba una carga de leña. «Vayan con Dios», nos dijo en esa habla gallega tan dulce como ininteligible para todo castellano legítimo. Acortando el paso de las cabalgaduras, nos pusimos en comunicación con él, y como Dios me dio a entender, averigüé algunas noticias sobre el castillo, noticias cuya veracidad quedan a cargo de su conciencia. En él, según el aldeano, no hay apariciones, ni cosa que lo valga. Muchas noches de verano, según nos dijo, se había quedado entre las ruinas para aprovechar la mañana y bajar pronto leña o piñas. Por más que le apuramos para entresacar algo ideal de aquella realidad hundida que dejábamos a nuestra espalda, no pudimos encontrar rastro de tradición, acaso no la quiso inventar, porque comprendió que nada iba a sacar de ella; pero si no en las ruinas, a cosa de media legua, en la boca de una galería que acaso fue entrada de cisterna, o de camino cubierto para huida de la guarnición, nos dijo el buen hombre que su misma hermana había visto un gallo gigantesco negro, con una roja cresta de a palmo, el cual parece que tiene la misión de guardar unos tesoros escondidos que hay por aquellos lugares (quizá vestigios o recuerdos de algún castro); dicho gallo se aparece, no siempre, pero cuando lo hace, invariablemente a las doce del día, canta tres veces, a cuyo canto avanza por la boca de la mina un culebrón tremendo, con su correspondiente cresta, como el gallo, que da un paseito alrededor de la gruta y se vuelve a meter en sus honduras en compañía de su negro amigo; estos dos individuos de la especie irracional se supone que sean dos seres humanos, por arte de encantamiento sujetos a semejantes formas. Con la mayor seriedad nos aseguró el campesino lo cierto de la aparición, y a mi empeño en que nos acompañara antes que dieran las doce, que estaban ya muy cerca, al sitio en donde se veían tales maravillas, mostró un espanto tal que no me atreví a insistir, no fuese a suponer, como casi me lo decían sus miradas, que con mi flotante falda, mi pañuelo alrededor del chambergo y mi yegua cargada de alforjas y maletines, era otra ánima en pena que quería comunicar con los encantados espíritus de la cueva, y con su espanto inocente sembrase la consternación en la comarca y a nosotros nos metiera en la cárcel alguna autoridad monteril.

Tras de algunas probaturas para emprender conversación sobre picardías señoriales del concejo, que no me dieron resultado porque el pobre gallego era muy ladino, y se conoce que estaba muy escaldado por hablar más de lo conveniente de sus amos, nos despedimos de él, y salimos a la carretera. «¡Eh!, ¡buen hombre!», le gritó Gabriel antes de perderlo de vista. «¿Y cómo se llama el castillo...?». «De Sobroso», contestó el campesino a la oportunísima pregunta de mi criado, pues yo, siempre con mi costumbre de dejar en segundo lugar los nombres propios, me alejaba de allí sin saber siquiera la filiación civil de aquellas ruinas. Antes de doblar la cumbre de la ladera, mis ojos pudieron abarcar de una sola mirada los soberbios montes de Galleiro, cuyas estribaciones regadas por el Tea se esmaltan con las aldeas de Celeiros, Batallones, La Franqueira y otras cien que, como bandadas do palomas en tiempo de sementera se posan en loa verdes valles, unidas por sus vigilantes guías, que tal semejan ser los blancos caseríos que esmaltan los cerros y las cañadas, perdidas entre las brumas del horizonte, bajo las siluetas violadas de las agrestes sierras de Portugal.

Rosario de Acuña

Las Dominicales del Libre Pensamiento, Madrid, 12-11-1887

Nota. En relación con este viaje para estudiar las gentes del Norte, se recomienda la lectura de los siguientes comentarios:

215. Amazona

215. Amazona

Para saber más acerca de nuestra protagonista

Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)